重要な部分を書き写すだけでは、読書ノートにあまり意味はありません。

たとえば学生の頃、授業でノートを取ってもほとんど頭に入っていなかった記憶はありませんか?

それはマジメに授業を受けていないからではなく、ノートの使い方を間違っているからです。

具体的には、書かれたことを丸写ししてあとから読み返す。

こういった方法は非常に効率の悪い学習方法で、しかも応用がききにくいのです。

タイパよく、知識の応用が利く読書ノートの取り方が知りたい!

私もそう感じた一人ですので、リサーチしたエビデンスを応用した科学的なノート術をみなさんにも共有したいと思います。

読書ノートでは「生成学習」を促せ!

今回参考にする2016年Fiorellaらの「生成学習を促進する8つの方法」というタイトルの論文になります。1)

生成学習と聞くとAIというイメージがあると思いますが、新しい情報を自分なりに理解し、今までの情報を繋げて応用が効く形にするという意味合いです。

勉強でもこれがないとただの丸暗記になってしまい、知っているだけで役に立ちません。

よくある例として、仕事ができない人がスキルを身につけるために勉強をしたのはいいけれど、結果として物知りだけど仕事のできない人になっちゃうパターンですね。

知識を使いこなせる応用力のある人になるための勉強法を理解してノートを取らないと、もし暗記できたとしても知っているだけになってしまいます。

ですから生成学習を促す方法に沿ってノートを取る必要があるわけです。

この研究の詳細は以下のとおり。やや専門的でわかりにくいので、後から使い方をわかりやすく解説していますので安心してください。

先に解説の方を読んでから読み直した方がわかりやすいかもしれません。

- 要約、マッピング、絵にする、自己説明、自己テスト、他者に教える、想像、実演の8つが生成学習に良さそうだ!そして以下のように使い分けると良い

- 自分の知識量によって使い分ける

- 知識量が少ない初学者:要約、マッピング、絵にする、自己説明が効果的

- 知識が多いベテラン:想像、実演が効果的

- 言語的生成戦略(言葉にすること)

- 簡単な内容や、空間的ではないもの、関係を十分に理解してるものに有効

- 要約、自己テスト、自己説明、他者に教えるが効果的

- 空間的生成戦略(図やイメージにすること)

- 複雑な事や、まだ空間的に理解できていないこと、学ぶものに図がない時に有効

- マッピング、絵にする、想像、実演が効果的

これらを見ても「わけわからん。で、結局どうすりゃいいの?」と思うでしょうから、これらを応用してどうやってノートを取ればいいのかについて解説していきます。

①まずキーワードと要約を読書ノートの左半分に書く

読書ノートは見開きで使い、左半分に覚えたい言葉と要約を書きます。このフェイズでは先ほどの言語生成戦略を応用します。

たとえば今回の論文の「生成学習」を例に挙げると、原文では「能動的に情報の意味を理解し、知っていることと結びつけること」です。わかりにくいですね。

これを私なりに要約してノートに書くと、以下のようになります。

生成学習:自分なりにかみくだいて使いやすい形にカスタムすること

意味合いが少し変わってしまっていますが、このように自分なりにまとめることが要約になります。

自分でまとめるというステップを通すことで理解が深まり、応用性が増していきます。

このステップを飛ばすとただの丸暗記になりやすいです。

もっと厳密に覚えたい場合

しかし場合によっては言い換えるとマズいものもありますよね。

たとえば資格勉強など、定義を厳格に覚えなければならない場合は要約とは一見相性が悪そうです。

ですが、理解と厳密さを両方保持できる方法もあります。

例として、また「生成学習」を例にノートの取り方をやってみましょう。

ノートの左側に、以下のようなステップで書き込んでいきます。

- 原文の中から「能動的」「意味を理解」「結びつける」といった重要なキーワードをいくつか抜粋してノートに記載しておきます

- 次に、「自分なりにかみくだいて使いやすい形に変えて理解する」といった自分の要約も記載します

- 最後に、原文を記載します

すると以下のようなノートになります。

「生成学習」

キーワード:能動的、意味を理解、結びつける

要約:自分なりにかみくだいて使いやすい形に変えて理解する

原文:能動的に情報の意味を理解し、知っていることと結びつけること

ここまでノートを取れたら、原文を隠して復習する時にキーワードと要約だけを見ながら原文を推測して文章を作り上げましょう。これが読書ノートを使った復習方法になります。

意味を理解していないと文章は作れませんから、ただの丸暗記よりも芯を食った理解ができるので、記憶の定着も良く思い出しやすくなるわけです。

復習にノートとanki併用はアリ

この要約フェイズで記憶の定着のために間隔学習とノート術を併用するのはアリです。

以前TOEICで語彙力を増やすならankiという記事を書きましたが、この中で間隔学習について解説しています。私の肌感覚としても間隔学習の記憶の定着率はダンチです。

基本的に学習は紙のノートの方が効率が良いのですが、この要約のフェイズでは暗記力も要求されます。

よってノートに書いた要約をankiにも入れておき、クイズ形式の想起練習として併用する事はおすすめです。

なお、要約の想起練習を続けていく後からもっといい要約が浮かんでくる事があります。

その際はノートにガンガン書き直してください。ノートはしっかり汚す事がコツです。

私達の目標はきれいなノートを取る事ではなく、知識を頭に叩き込み使えるようにすることです。

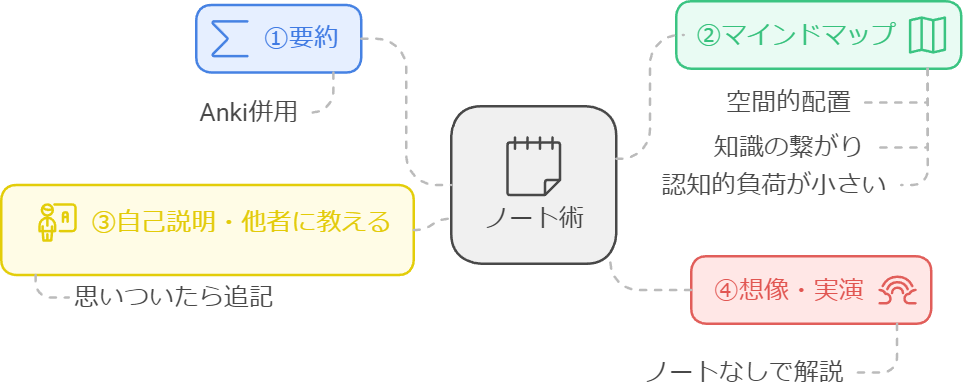

②ノートの右半分にはマインドマップや図を書こう

①のステップを繰り返すと、おそらく本のわからない言葉はなくなっていると思います。

しかしこれだけではまだ知識の繋がりが不十分です。

街で言えば、立派な建物が完成したのに道路がないため孤立しているような状態です。

ここから知識をつなげ交通網を整備し、あなたの頭の中を大都心にしていく必要があります。

今度はノートの右半分にマインドマップなどで図を書いていきましょう。ここでは論文の空間生成戦略を使用します。

たとえば、この記事の内容をマインドマップにすると以下のようになります。今は②のマインドマップまで説明している所ですね。

図にする事により要約の段階では独立した情報だったものが繋がりが見えて理解できるようになるため、芋づる式に知識がヌルヌル出てくるようになるわけですね。

これを頭の中で想像するだけでも良いのですが、認知的負荷が高いので慣れてからにしましょう。

私も図にしてノートをとる事と、要約のみとて理解具合を比べてみたのですが、初めて学ぶ知識はマインドマップや図に書き起こした方が圧倒的に早いです。

なんとなく知識の繋がりを意識している人でもマインドマップを一度試していただければと思います。

ただしマインドマップを書く場合、知識全ての説明を書くわけにはいきません。

上記の図を見てもわかるように、マインドマップに書けるのは単語レベル、せいぜい2~3語程度です。

つまりこれらの単語の意味を理解できていないとマッピングはあまり効果を発揮しません。

よって、①で説明した要約を先にやる必要があったのですね。

ノートの左ページには知識の要約(文章)を、そしてノートの右ページ知識の繋がりをマインドマップとして記載します。

この知識の繋がりは空間的に配置することで理解をしやすくなります。逆に言葉だけで繋がりを理解するというのはかなり難しいのです。

ちなみにこの図にする事はマインドマップでなくても構いません。空間的に配置することで手順や難易度なども感覚的に理解しやすくなります。

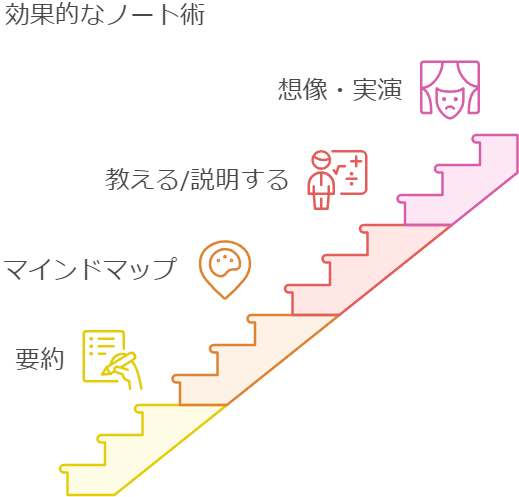

たとえば先ほどのマインドマップを以下のように階段状に書き換えてみると、順番や難易度が感覚的に理解しやすくなります。

方法は自分の腹に落ちる方法ならなんでもよいのです。

ただ、図でノートを取ることは知識の繋がりを理解しやすいというポイントだけは抑えておきましょう。

このように要約とマインドマップ(図)を順番に使っていく事でよって知識を増やし複雑な関係性も理解できます。つまり知識の応用が利く読書ノートとなっていくのです。

補足:マインドマップノート術が有効な理由の科学的根拠補足

とは言っても多くの方はマインドマップや図にしてノートを取る経験がないので抵抗感があると思います。私も気持ちは非常によくわかります。

ですからマインドマップを取り入れる後押しとしてこのノート術が有効な理由についてもう少し説明しておきましょう。

2009年Makanyらの研究によると、線形ノートテイキング(皆さんが普通イメージするノートの取り方。箇条書きなど)と非線形ノートテイキング(マインドマップ)を比べた結果、やはりマインドマップでノートを取った方が深く理解できていたという結果が出ています。2)

そもそも普通にノートを取る方法では脳のワーキングメモリへに対する負荷が高すぎるんだそうな。

つまり言われたことや書かれたことを箇条書きで写していくという一般的なノートの取り方は、実はめっちゃ上級者向けって事ですね。

マインドマップというと意識高い人や頭のいい人がやっているイメージでしたが、もしかしたら因果関係は逆かもしれません。

マインドマップを書くことによって思考が整理され、勉強した内容を深く理解できる事から結果的にマインドマップを書く人が頭のいい人になっているのかもしれませんね。

マインドマップを導入する事に特にデメリットもなさそうですし、とりあえず試してみる事をおすすめします。

③読書ノートを元に自己説明をしたり他人に教えよう

ノートの書き方自体は一旦これで完成になります。

次にやるのは自己説明や他人に教える事で復習を行います。つまり読書ノートの使い方の解説です。

ノートに書いたマインドマップをみながら、それぞれの意味や繋がりを要約して解説してみましょう。たとえば、先ほどのノート術に関するマインドマップを例に解説してみましょう。

「効果的な読書ノート術について解説するね。

まず要約をすること。要約というのは自分なりに簡潔にまとめる事なんだよ。重要なことが何なのかわかっていないと要約はできないから、重要なキーワードを拾ってまとめる感じだね。要約した内容はankiにも入力して分散・間隔学習を併用するのがおすすめかな。

それが終わったら今度はマインドマップみたいに図にする。知識の繋がりを整理するもので、言葉よりも図で空間的に整理していく方が脳の処理がしやすいんだ。初めて学ぶことや複雑なことは一度マインドマップや図にしたほうがいいね。

そしてこれらをノートに書いて完成したら、今やっているみたいにマインドマップを見ながら解説をする。知識の繋がりが悪いところや、要約でわかりにくい言葉を言い換えたり追記していくことでより応用的な知識になっていくんだ。本の内容を書き写すだけにしてしまうと、ノートを取ってもあまり意味がないんだよね」

このように解説することができます。

ノートを使って勉強する時はただ書かれたことをなぞるのではなく、勉強前の自分や他の人に教えるつもりで解説すると理解不足の点を確認できる上により理解も深まるというわけです。

これが読書ノートを使った復習方法になります。書いたノートを再読するだけとは全然違う事がお分かりいただけると思います。

頭のいい人のノートが汚い理由

この自己解説や教えるという復習の際に、途中で「ん?わかりにくいぞ?」「これはおかしくないか?」という点が出てきたり、「よりわかりやすくするためには補足情報が必要だな」と思ったらマインドマップに知識を生やす形で追記してください。

知識が磨き上げられるだけではなく進化していくのもこのフェイズです。

何度か解説しているうちに「そういえばこういう風にも使える知識だな」「こういう例は身近でわかりやすいかな」「この方が覚えやすいよ」など思考が広がっていく事を経験できるはずです。

結果的に復習するたびにノートはどんどん汚くなります。

スペースは無くなり、とんでもない所に線が伸びていきます。

そしてこれが正解です。最後までキッチリと美しいノートは思考が伸びていません。

知識はどんどん伸びていくものですから付け足し、付け足しであなたの知識は洗練され拡散していくのです。ですから頭のいい人のノートというのはとても汚いのです。

繰り返しになりますが、ノートはガシガシ汚していきましょう。

④想像・実演をして、ノートを使わずに本の内容を復習しよう

一応これが最終段階になります。

最後はノート無しでマインドマップを思い浮かべたり、実際に講義を行っているように知識を喋り散らかします。

ものを使ったり、ジェスチャーを加えても構いません。

ここまで来ると「これについて教えて!」と言われた時に即興で講義ができるレベルです。

日常生活で応用が利くし、「あの知識はここでも使える!」といったようにパッと出てくるようになります。読書した内容がスキルになるということですね。

ですが当然脳の負荷はマックスレベルで高く、この勉強方法は最終段階になります。

ここまでくると他の本の知識など、読んだ本の著者も知り得ないあなたオリジナルの世界に繋がっていきます。

ゲームで言えばラスボス倒した後のクリア後のセーブデータみたいな感じで、もう学ぶというよりも教える側ですから、ここから先はやり込み要素が入ってきます。

「あの人、すごい知識あって勉強してるよね」

と言われる人は、知識の量というよりこのレベルまで深く掘り下げたて理解している人に多いです。

複雑な事をわかりやすく整理して解説してくれたらそりゃそう思うのも無理はないですよね。

私達も科学的な読書ノート術を生かしてこのレベルまで知識を深めていきましょう。

Q.読書ノートはipadやパソコンで取ってもいいっすか?

A.できれば紙の方がいいっすね

私もipadやパソコンで執筆をしている立場なのですが、ノートは紙の方がいいでしょう。

私の意見だけでは不足でしょうからいつものように論文を元に解説しますと、デジタル機器を使ったノートテイキングに関して2020年Allenらのメタ分析によると以下のような結果が出ています。

- デジタルと手書きの生徒の成績を比べると、手書きの生徒の方が点数が良かった!

- その理由としては、タイピングと手書きの認知的努力の違いかもしれない

- 他にもネットやSNSにアクセスできるので気を逸らすこともあるかも3)

つまり、手書きとタイピングによって理解の違いがあるし、注意散漫(勉強をサボりやすくなる)になるという二つの問題があるんじゃない?と考えられるわけです。

理解の違いについてはタイピングの方が受動的で、とりあえず記録を取るだけという姿勢になりやすいということのようです。

今回挙げたノート術は全て能動的にノートを取る事を推奨するものですから、記録ではなく知識を理解するという目標であればやはり手書きにしておくのが無難でしょう。

ではapple pencil等で手書きの記録だったらどうなのか?という疑問が出てくると思いますが、これはとても微妙です。

半分大丈夫、半分はダメという感じです。ただ、私の意見や経験ベースに判断するなら推奨しません。

私もipadで手書き記録していたこともあるのですが、やはり思考のまとまりが悪く紙ノートに戻してしまいました(※サンプル数1)。

デジタルが学習に対してデメリットが多い事についてはタイムロッキングコンテナの使い方の記事でもポモドーロテクニックの勉強法とデメリットの記事でも一貫していますし、勉強は極力紙媒体が良いのかなぁという気はします。

ですから、ノートはできればアナログのほうが良さそう!要約の分散学習にankiはありかも!くらいにまとめさせていただければと思います。

私の使っているおすすめ仕事道具に革のノートカバーが入っているのは知性の印象付けだけではなく、紙媒体の方が思考が整理されるという理由があります。

もしまだ手帳を持っていなければ、あなたも相棒を持って読書ノート術を操り知性を爆上げしてみてください。

他にも効率の良い学習方法についての科学的知見を記事にしていますので、そちらも参考にしてみてください。

引用・参考文献

1)Fiorella, Logan, and Richard E. Mayer. “Eight ways to promote generative learning.” Educational psychology review 28 (2016): 717-741.

2)Makany, Tamas, Jonathan Kemp, and Itiel E. Dror. “Optimising the use of note‐taking as an external cognitive aid for increasing learning.” British Journal of Educational Technology 40.4 (2009): 619-635.

3)Allen, Mike, et al. “Is the pencil mightier than the keyboard? A meta-analysis comparing the method of notetaking outcomes.” Southern Communication Journal 85.3 (2020): 143-154.